《中国古代科技遗产》(知史丛书)

作者:戴吾三 张学渝 王吉辰 等

版本:广西科学技术出版社

2025年6月

北京古观象台,位于北京东城区建国门立交桥的西南侧,是明清两代和北洋政府时期的国家天文台。古观象台始建于明正统七年(1442年),前后共承担了近500年的天文观测任务,是世界上最古老的天文台之一。

1982年,北京古观象台被国务院公布为第二批全国重点文物保护单位。

观象台上的古天文仪器与远处的北京国际饭店等现代建筑同框,构成别样的时空。戴吾三 摄

中国第一座天文博物馆

明永乐十九年(1421年)正月,明朝中央政府正式迁都北京,而天文仪器没有随迁,在北京的钦天监官员只能凭肉眼观测。明正统二年(1437年),钦天监为解决观测之需,依据宋元的天文仪器式样铸成了浑天仪和简仪,并于正统七年(1442年)选址(贴近元大都城墙的东南角)修筑观象台,又于正统十一年(1446年)增修晷影堂,添置圭表和漏壶,以供计时。清王朝建立后,观象台改名为观星台,它不仅是钦天监官员进行天文观测的场所,在康熙年间也曾作为培养天文人才的实习基地。

清康熙八年至康熙十二年(1669—1673年),在比利时耶稣会传教士南怀仁(Ferdinand Verbiest)的建议下,经康熙帝批准,钦天监仿照第谷式欧洲古典天文仪器,为观象台添置了6件大型青铜天文仪器,分别是黄道经纬仪、赤道经纬仪、地平经仪、象限仪、纪限仪和天体仪。康熙五十四年(1715年),德国传教士纪理安(Kilian Stumpf)又设计并制造了地平经纬仪。乾隆九年(1744年),乾隆帝见仪器多为西洋制式,下令让钦天监监正戴进贤依照中国传统浑仪监制了“玑衡抚辰仪”。

晚清政权危机重重,观象台也未能幸免于灾难。1900年,八国联军攻入北京城,联军总司令德国人瓦德西与法国将领密谋瓜分古观象台的10件大型天文仪器,包括明代的仿宋浑仪、仿元简仪,以及清代增制的8件仪器。

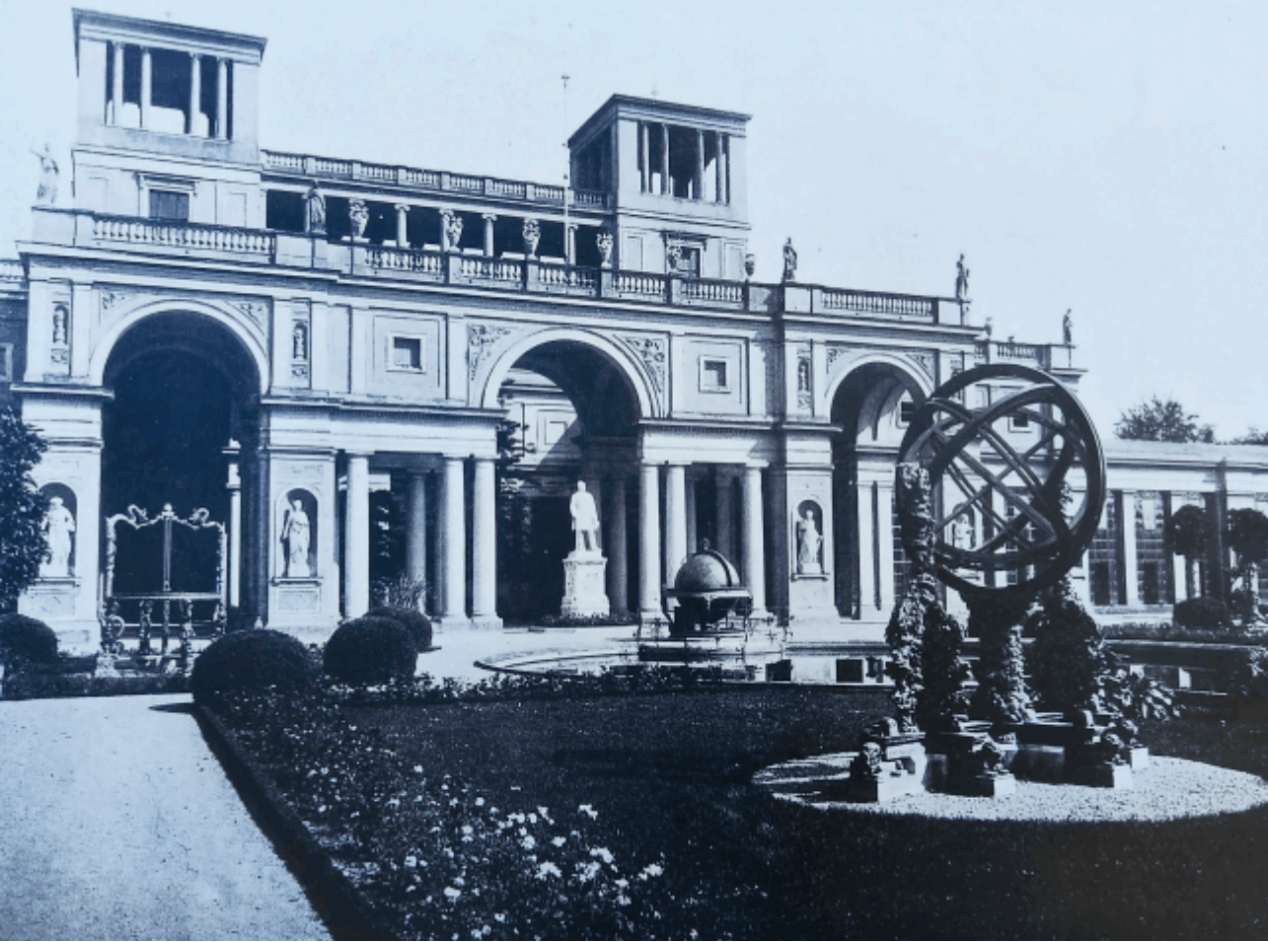

迫于国际舆论声讨,法国于1902年归还了掳走的5件仪器(简仪、赤道经纬仪、黄道经纬仪、地平经纬仪和象限仪)。而另外5件被德国掠走的仪器漂洋过海,被放置在德皇波茨坦离宫。第一次世界大战结束,中国要求德国无条件归还古天文仪器。岂料这一正当权益未得到应有的回应,归还之事悬置。直到1920年6月,德方归还的5件仪器踏上归途,不料船经日本又遭扣押。后经多方斡旋,直到1921年1月,仪器才终于回到祖国。同年4月14日,几经颠沛的古仪器回到古观象台,依照原来布局安放。1931年九一八事变发生后,考虑到文物安全,国民政府将明代制成的浑天仪、简仪、漏壶(2件)、圭表和清代制成的小地平经纬仪,以及折半天体仪(两件仪器大小均为原件的1/2,故称“折半”)计7件仪器运往南京的紫金山天文台,留存至今。而清制八仪因不便拆卸,一直留在北京。世事沧桑,古仪的聚散折射了中华民族的那段悲怆历史。

辛亥革命后,北洋政府接管古观象台,将其更名为中央观象台,直属于教育部。1915年,中央观象台首任台长高鲁在观象台创办科学期刊《观象丛报》。1922年,中国天文学会在观象台宣告成立,标志着中国天文学进入了新时代。随着佘山天文台和南京紫金山天文台等现代天文台的相继修建,中央观象台将其近代科学观测仪器尽数移交给了位于南京的中央研究院天文研究所。至此,观象台观测天文的历史使命画上了句号。

被劫后放置在德国波茨坦离宫的玑衡抚辰仪(前)、地平经仪(左后方)、天体仪(右后方)。北京古观象台存。

1929年古观象台改名为国立天文陈列馆,成为中国第一座天文博物馆。中华人民共和国成立后,古观象台逐步向公众开放。

走进古观象台的院落

北京古观象台东侧原与北京古城墙相连,城墙在20世纪50年代被拆除,后沿原城墙走向修建了东二环路。如今这一带高楼林立,立交桥上车流不息,地下深处地铁隆隆。古观象台位置紧邻建国门地铁站西南出口。放慢脚步,走进古观象台的院落,一个古朴、厚重的世界就此呈现在来访者的面前。

古观象台高约14米,台顶东西长23.9米,南北宽20.4米。台基比台顶宽,最初台基用黄土夯筑,后来四周砌砖。

岁月侵蚀的砖砌台阶,几百年间,不知有多少学者从这里走过。

拾级而上,只见高台上安放着8件大型铜制天文仪器,造型各异,透着历史的厚重。为保护文物,古仪前都加了铁栏。但有说明标牌在,游人便能对各件古仪的功能清晰明了。

紫微殿乾隆手书“观象授时”匾额。戴吾三 摄

高台北望,左斜对面建国门内大街北边的高楼是中国社会科学院,再往左是北京国际饭店,相机取景框里古今建筑交相辉映,构成别样的时空。

走下高台,进入主院。这里曾是古代天文官员的办公区,如今,作为正殿的紫微殿已被开辟为第一展厅,展示中国历史上的天文学成就和重要天文仪器的复制品。紫微殿中,悬挂着乾隆皇帝手书“观象授时”匾额。另外还有第二、第三展厅,分别介绍古观象台的历史和有关近代天文学在中国的传播历程。

展示中国古代天文学的成就,前面是登封观星台缩微模型,后面是水运仪象台缩微模型。戴吾三 摄

主院落不大,古槐荫浓。在第二、第三展厅前分别立有耶稣会士南怀仁和汤若望的半身塑像。他们300多年前跨洋来华,面临的种种困难可想而知。

再按指引,到观象台正南边。松柏环绕着一片开阔的草坪,中间安放有按原尺寸复制的青铜简仪、浑仪,草坪南边安放同样按原尺寸复制的玲珑仪。草坪北面立有古代科学家沈括的塑像,南面立有元代科学家郭守敬的塑像,令人肃然起敬。

南怀仁,1659年来华,精研天文历法,康熙亲政后任命他为“治理历法臣”,执掌钦天监。戴吾三 摄

饱含前人的科技智慧

古观象台的最大亮点是高台上的8件天文仪器,如今,它们依然按清代时的格局安放,分别是赤道经纬仪、黄道经纬仪、地平经仪、地平纬仪、纪限仪、地平经纬仪、玑衡抚辰仪和天体仪。其中最具代表性的黄道经纬仪、天体仪和玑衡抚辰仪,结构复杂,制作精巧,饱含前人的科技智慧。

黄道经纬仪

该仪由南怀仁监制,主要用来测量天体的黄道经度和纬度以及测定二十四节气。

黄道经纬仪由三层、四圈构成。最外层是子午圈,子午圈内有一个通过两极的极至圈,极至圈与黄道圈连接,交点为夏至、冬至二至点。黄道的南北极由一根钢轴贯穿,最内层的黄道经圈可绕轴旋转,各圈上均设有观测用的游表。整个仪器由两根龙柱托起,并以两根交叉梁支撑,四角均安置有螺栓,可以调节水平和升降。

如果测量黄经,需要先通过游表对准一颗距星,并将黄道圈固定,再用另一个游表对准被测量目标,读出两者之间的距度。测量黄纬,则需转动黄道经圈,调节经圈上的游表来读取数值。

黄道经纬仪。戴吾三 摄

南怀仁在设计时将刻度划分为360度,每度6格,每格对应读数为10分。为了读取更加精确的数值,他在1度空间内划出一条对角线,通过将斜线均分为10等分,解决了一度内刻度划分不均、读数困难的问题,并将刻度精确到了1分。这种截线分割法是对欧洲第谷仪器虚线截线法的改进,在南怀仁制造的其他仪器中也可以看到。

天体仪

该仪又称天球仪,是南怀仁于康熙年间设计制造的6件仪器之一,脱胎于中国传统用于展演天象的浑象。该仪不仅可以用来演示周天恒星的运动,查验星宿中天位置时的时刻,还可以实现对黄道、赤道、地平三种坐标系的模拟转换。

天体仪的主体部分是一个直径6尺、重达4吨的空心铜球。铜球上镶嵌有1888颗鎏金铜星,铜星大小对应了1~6级星等的差异。铜球上刻有赤道环和黄道环。自黄赤升交点始,每隔30度标明黄道十二宫的节点与宫名,每隔15度标明二十四节气名。铜球两极安置于子午圈的南北极上,两极之间贯穿一根钢轴,铜球可以绕轴旋转。北极位置镶嵌一个圆形的时盘,时盘可以随铜球旋转,以指示时刻。子午圈下方则有齿轮带动齿弧来调节纬度,黄道、赤道、地平三种坐标系的转换由一根1/4圆周的铜弧板完成,上面对应有游表和刻度。

天体仪的制作与装配工艺繁琐而复杂,既涉及1888颗星体镶嵌投影的精确性,需要在硕大的铜球上找寻形心和平衡,又涉及金属球面的镟削工艺、零部件的加工精度以及运输和安装时要使用滑轮和绞车等。可以说,中国传统的铸造工艺与西方的冷加工工艺,在这件天体仪上都得到了充分体现。

若利用黄道经纬仪、赤道经纬仪和地平经纬仪分别测量,那么天体仪就如同一台计算机,可以实现三种仪器所得坐标值的转换,互相验证。这大概就是当时南怀仁设计该仪的初衷。但如果只借助一件仪器测量,那么天体仪的转换则可能会将测量误差放大。不过,多少有些尴尬的是,后人研究发现,因当年工匠的安装失误,天体仪一直都无法测定黄纬。

玑衡抚辰仪

该仪作为古观象台清制仪器中唯一一件中国传统的浑仪,拥有多重标志性意义。该仪整体高度在八件仪器中最高(3.36米),设计制作时间最长(10年),装饰造型最华丽,造价最昂贵。

天体仪。戴吾三 摄

玑衡抚辰仪的用法与传统浑仪相同,核心功能就是测定天体的赤纬、赤经差。而它与传统浑仪的最大区别在于将圆周分为了360度,而非中国传统的365¼度。

玑衡抚辰仪脱胎于传统浑仪,分内外中三层:最外层在传统浑仪中被称为六合仪,为正立双环子午圈和天常赤道圈,但没有传统浑仪中的地平圈;中间一层相当于三辰仪,分别由赤道经圈、游旋赤道圈构成,省去了传统浑仪中的黄道圈;内层为四游仪,是夹着窥衡的南北双环。玑衡抚辰仪的使用方法与赤道经纬仪一样,可以测定天体的赤经和赤纬。然而因相较于传统浑仪省去了黄道圈和地平圈,故不能直接读取地平经纬和黄道经纬度数。玑衡抚辰仪的刻度精确到1分,且通过在窥衡中增设十字线,并配备时度表、借弧指时度表、指纬度表、立表、平行立表等辅助照准配件,照准误差大大减小。

从铸造工艺上看,玑衡抚辰仪采取了范铸法和失蜡法工艺。合金成分明确要求铜锌合金比例,纯铜约占60%,锌(倭铅)约占40%。可惜实际铸造中并未严格执行技术规定,其铸造工艺甚至不及明代仪器。

从使用磨损情况看,这样一架精美仪器在清代的使用率并不高。17—18世纪,欧洲的天文仪器制造技术和工艺水平有长足的进步,相比之下玑衡抚辰仪尽管拥有华丽的外表和昂贵的造价,在科学上却失去了先机。

古观象台得以原地保护

明末清初,天文望远镜和近代天文学传入中国。到晚清时,直接冲击了古观象台,传统天文学研究的价值被弱化,而其历史文化价值却逐渐显现。作为历史长河中的重要物质遗存,古观象台及其拥有的天文仪器受到学术界新的关注。

1912年后,北洋政府教育部选址北京古观象台建立中央观象台,聘有留学背景的高鲁担任台长。1915年,高鲁出版《中央观象台之过去与未来》一书,对古观象台的历史沿革做了梳理。1921年,德、法列强劫掠走的天文仪器终回归祖国,为示庆贺,中央观象台决定将古天文仪器开放给大众参观。

中华人民共和国成立后,北京古观象台移交给北京天文馆管理,8件天文仪器被全面检修,并补配了一些残损的零部件和纹饰。1956年,陈遵妫先生著《清朝天文仪器解说》,详细介绍了古观象台天文仪器的基本构造和使用方法。

1961年夏,国家制订京津引水工程规划,古观象台一度被考虑搬迁。为妥善保护,有关部门组织对古观象台做了一次详细测绘,发出了中华人民共和国成立以来对古观象台的研究先声。

1962年,天文史家薄树人撰写《北京古观象台介绍》一文,对古观象台的历史进行了梳理,并介绍了古天文仪器的形制和使用方法。

1967年,为修建北京地铁,建设部门计划搬迁古观象台。文物专家罗哲文闻讯,随即联系其他专家同事,赶到古观象台实地考察,很快起草了《关于保护古观象台的报告》,上书周恩来总理。报告引起重视,周总理亲自找到相关部门协调处理。最终,古观象台得以原地保护,地铁工程改道绕行。此外,国家再追加经费,用以加固古观象台的基础。

1975年,北京古观象台联合调查研究小组成立。工作过程中,天文学家伊世同等人结合南京所藏古观象台铜圭表,发现了明初量天尺的残存刻度。据此,仰仪、正方案等元代天文仪器、沈括《浮漏议》中的宋代漏壶都以此基准刻度得以复原,学术界评价赞其是重要的发现和研究。

1979年8月17日凌晨,古观象台东北角突然坍塌,幸抢救及时,赤道经纬仪和纪限仪得以保全。此次坍塌事故也成为契机,进一步推动了古观象台的全面调查、研究和修护。对原址的考察,更清晰地梳理了古观象台与元、明、清三朝的古台规模与位置。

1982年,北京古观象台被公布为第二批全国重点文物保护单位。1983年,经全面修葺的北京古观象台重新对外开放。

20世纪80年代起,白尚恕、李迪等老一辈科技史学家分别对古观象台的仪器进行专门研究。比利时学者何思柏(Nicole Halsberghe)出版《南怀仁的〈新制灵台仪象志〉》。此后,张柏春以博士论文为基础出版《明清测天仪器之欧化》,利用第一手中文与西文资料,细致地讨论了欧洲天文仪器技术的传入与古观象台天文仪器的技术特征。

玑衡抚辰仪。该仪器极尽奢华,2个立柱上各有5条雕龙装饰。戴吾三 摄

2005年,潘鼐先生主编出版《中国古天文仪器史(彩图本)》,对古观象台的明清天文仪器做了详细的介绍。2008年,陈久金等人出版新著《北京古观象台》。

近几十年来,学界围绕古观象台的历史,举办了若干学术研讨和纪念活动。尤值一提的是,2023年10月,适逢南怀仁诞辰400周年,比利时驻华大使馆等机构联合在古观象台举办系列纪念活动,以缅怀南怀仁这位曾为中西科技文化交流作出过重要贡献的比利时学者。

在近500年的观测历史中,北京古观象台在中国乃至世界天文学史上发挥了重要作用,体现出重要的科学价值。明隆庆六年(1572年)11月8日,司天监的官员在这里最早观测到了东北方阁道星附近的一颗客星;三天后,这颗仙后座超新星又被丹麦天文学家第谷发现,并被西方天文学者称为“第谷超新星”。同样,万历三十二年(1604年)10月10日司天监的官员也在古观象台上对“开普勒超新星”进行了持续近一年的观测。利用古观象台的仪器,清代的天文官员完成了两次大规模的恒星观测,并编成了以乾隆九年(1744年)为历元的《仪象考成》星表,以及以道光二十四年(1844年)为历元的《仪象考成续编》星表。前者包括3083颗星的星等、赤道坐标值和黄道坐标值,后者又增加到3240颗星。直到今天,我们使用的恒星的中文名称仍然依据这两部星表来命名。

北京古观象台是世界上使用时间最长的天文台,它比1667年建立的法国巴黎天文台早225年,比建于1675年的英国格林尼治天文台早233年,体现了中国古代人民在天文科学、冶铸技术和工艺美术等方面的杰出成就,也是近代东西方科技与文化交流的见证,因而具有重要的历史价值、文化价值和艺术价值。

本文选自《中国古代科技遗产》,文中所用插图均来自该书。已获得出版社授权刊发。

原文作者/王吉辰

摘编/何也

编辑/张进

导语校对/赵琳

2345浏览器

2345浏览器 火狐浏览器

火狐浏览器 谷歌浏览器

谷歌浏览器